国際バカロレアの初等教育プログラム PYPとは

国際バカロレアの初等教育プログラム PYPは3歳から12歳までを対象としており、理科や社会などの教科の枠を超えて学ぶ教科横断型の探究学習が特徴です。通称「ユニット(UOI:Unit Of Inquiry)」と呼ばれる授業では、教師は「教える立場」ではなく、ファシリテーターとして授業を進行します。

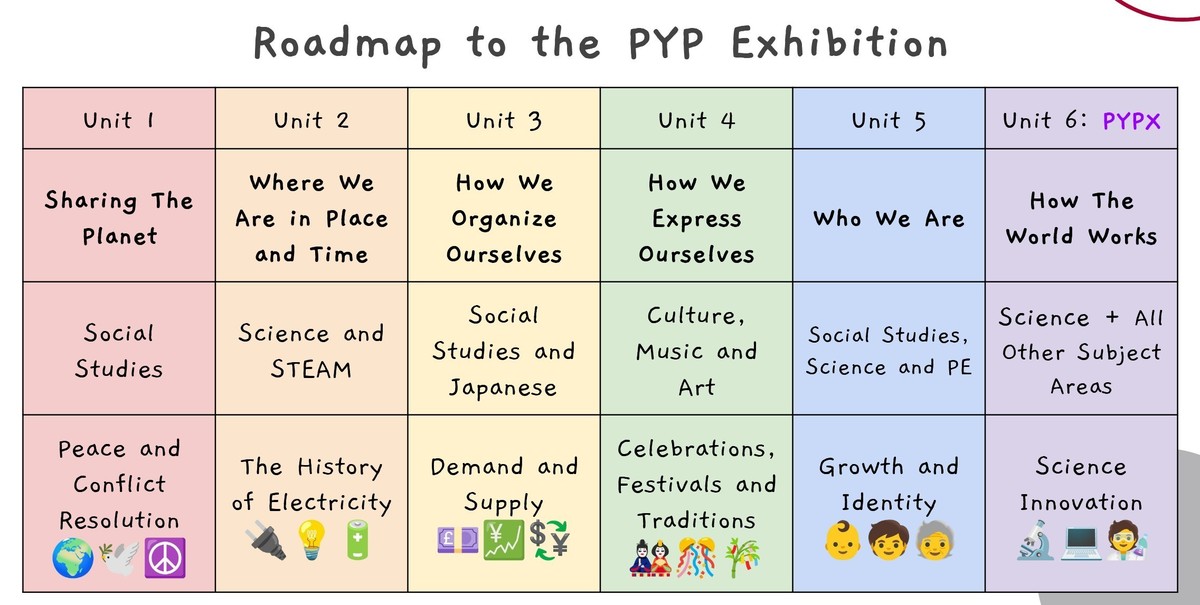

PYPで行われる「ユニット」の授業では、年間で6つのテーマに分かれており、1つのテーマにつき6週間程度の期間で学んでいきます。

5年生を担当しているのは、CTISが開校した時から教えているRuff先生です。

日本で21年間の教師経験があるので日本語は出来るそうですが、授業は英語で行い、生徒たちの前で日本語を使うことはありません。日本人の子どもたちがインターナショナルスクールに通うことで、アイデンティティを失うことなく、自国の文化をより深く理解する機会が与えられると考えているそうです。

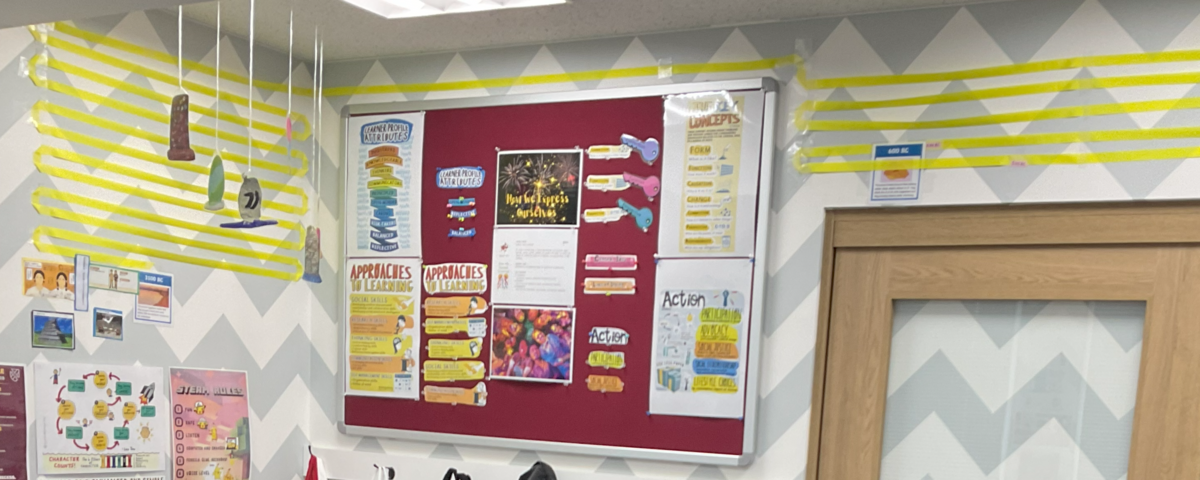

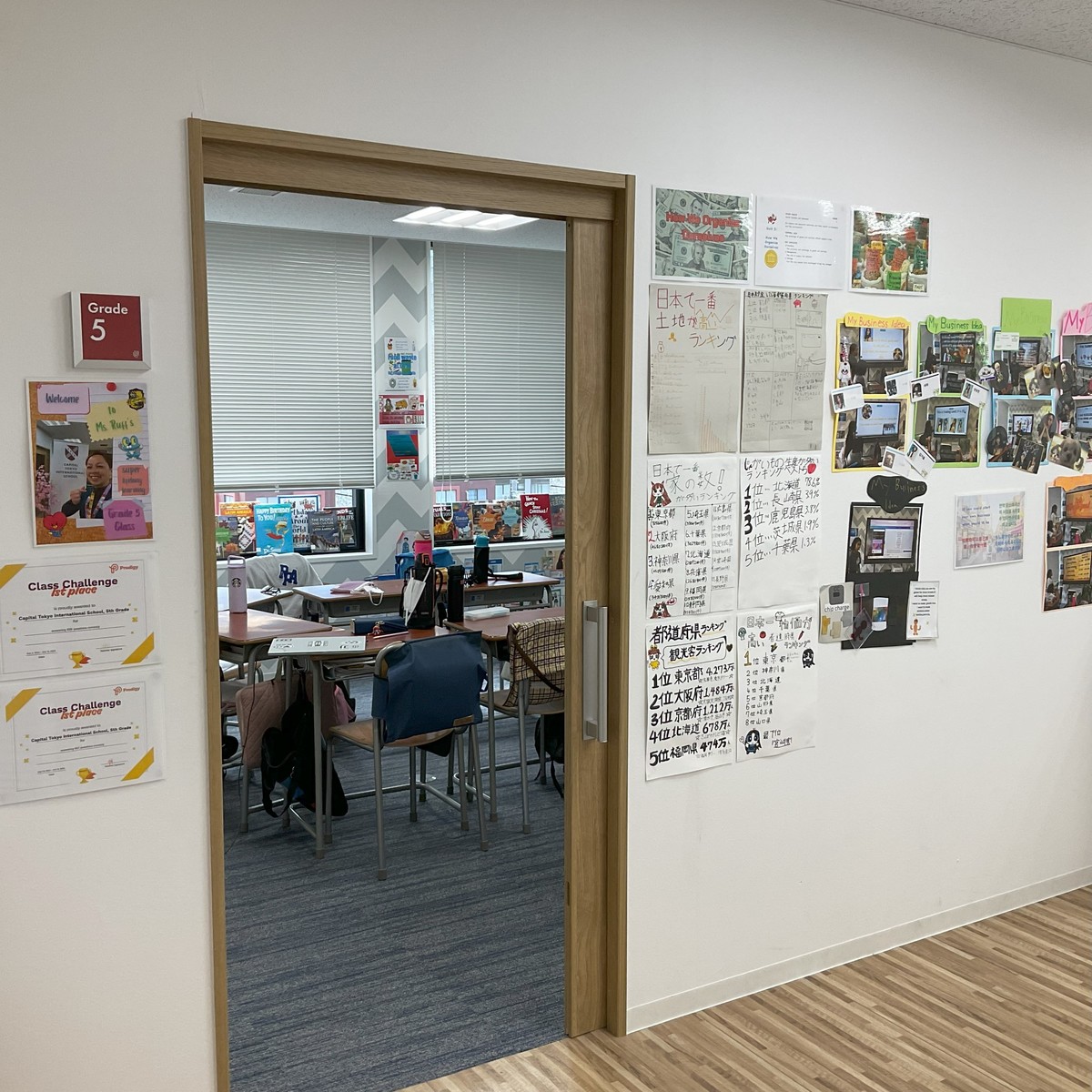

教室の壁面展示

教室に足を踏み入れてまず目を引くのは、壁いっぱいに貼られた様々な展示物です。SDGsの内容やSTEAMなど、英語で書かれたカラフルな展示物がたくさん貼られており、インターナショナルスクールらしい雰囲気を醸し出しています。

Ruff先生と生徒たちが一緒になって説明してくれたのが、教室をぐるっと取り巻くように貼られている黄色いテープについてです。このテープは1cmが1年換算になっていて、紀元前から現在までの時間軸を表しているそうです。

歴史的な出来事を少しずつ展示している途中で、まだ完成していないということです。テープを貼るだけでも大変な作業だと思いますが、こうやって作業することで、実際の時間の長さを学ぶのに役立っているのではないかと感じました。

How we express ourselves(私たちは自分をどう表現するのか)

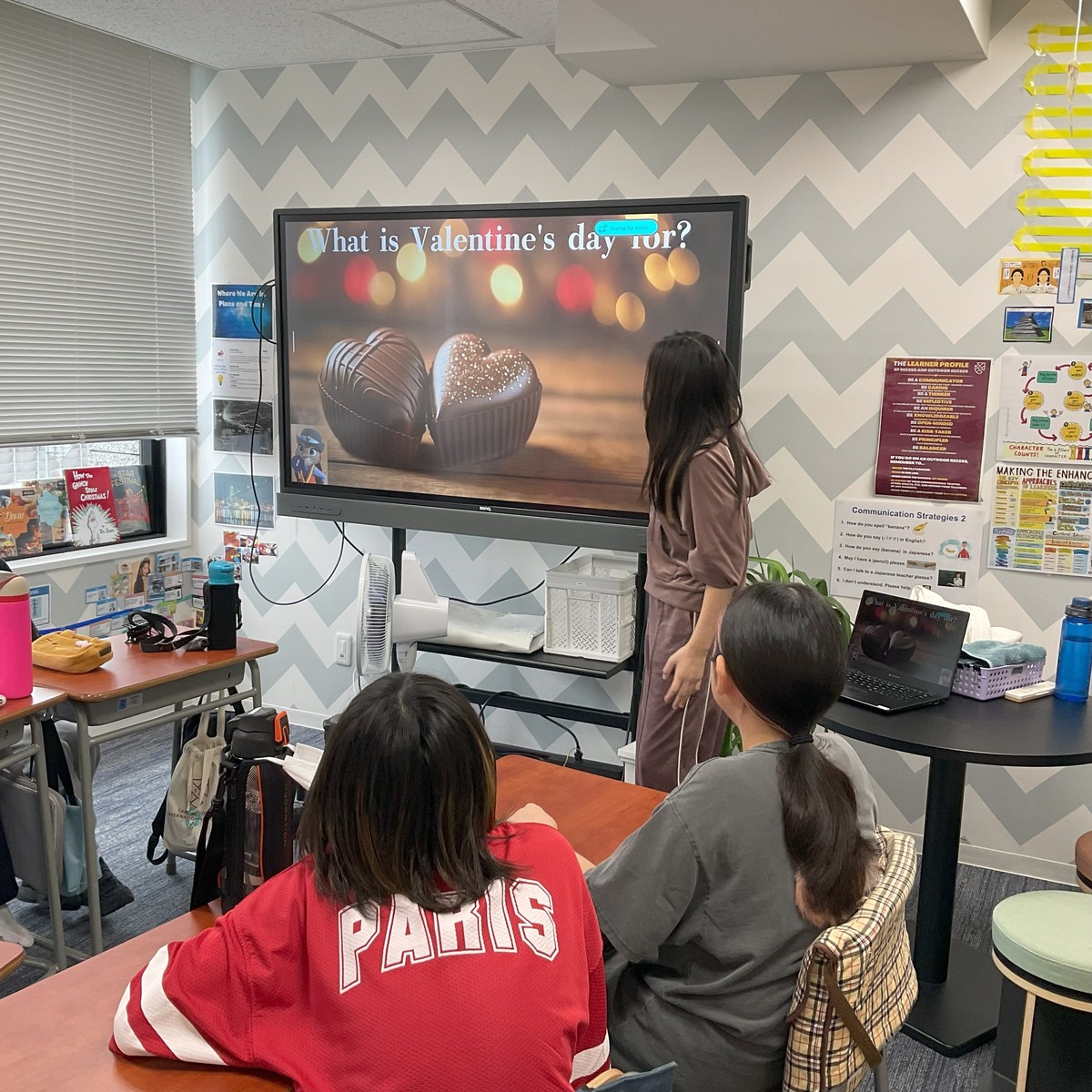

今回行われた授業はPYPの6つのテーマのうちの1つ“How we express ourselves(私たちは自分をどう表現するのか)”というテーマで、「Celebrations, Festivals and Traditions」という内容でした。生徒たちは、世界の祝祭のつながりについて調査した内容を共有し、異なる文化が重要な出来事をどのようにお祝いしてきたかを解説します。

プレゼンテーションを通して、喜びやコミュニティの共通テーマを探り、独特な風習と受け継がれてきた伝統の両方を紹介するという授業です。

Ruff先生がヒンドゥー教の「Diwali」というお祭りについて話し始めたので、最初は生徒たちに教えているのかと思ったのですが、そうではなく先生自身のプレゼンテーションでした。

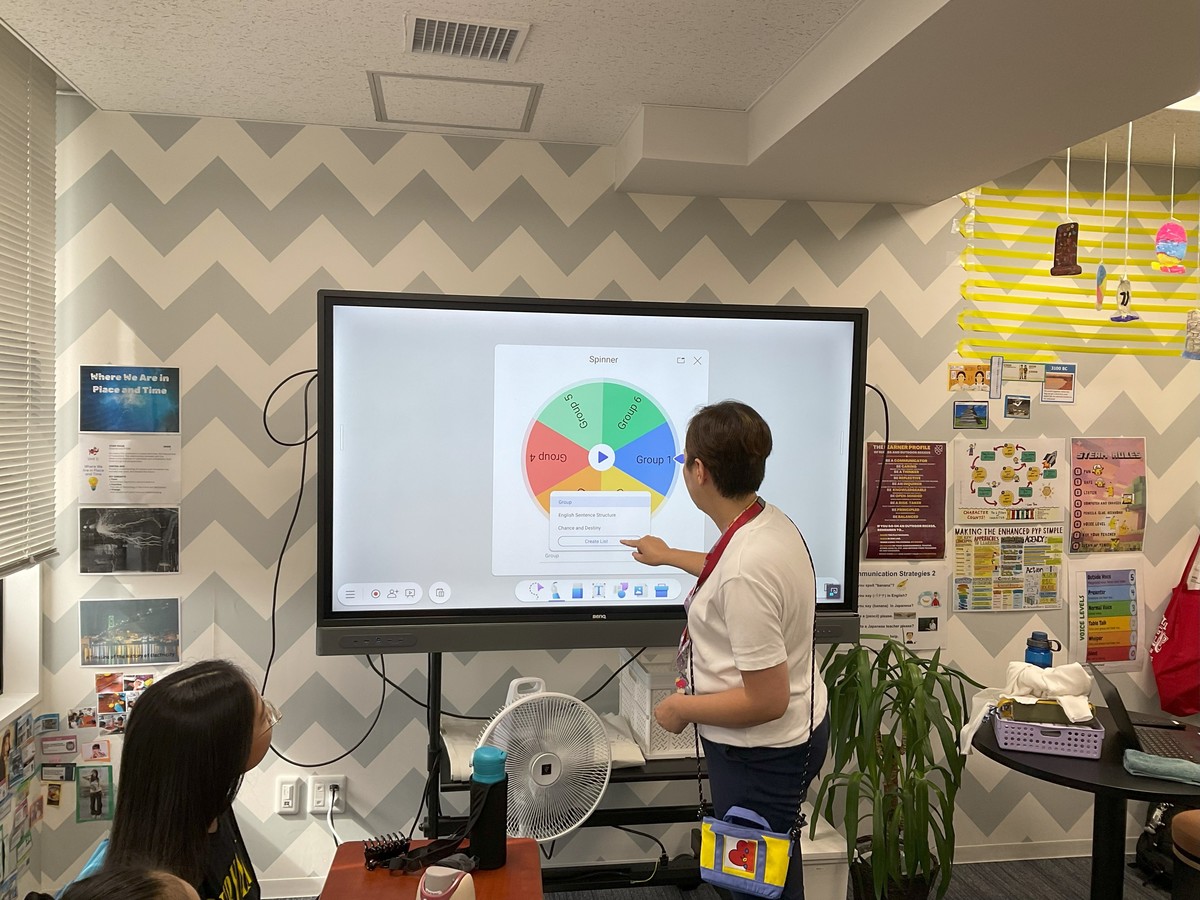

CTISではBenQ Boardという電子黒板を採用しています。Ruff先生のプレゼンテーションが終わると、BenQに搭載されているルーレットを使い、発表の順番を決めていました。それだけでも盛り上がって楽しそうでした。

順番が決まるとどの生徒も恥ずかしがることもなく、慣れた様子でパソコンを操作して発表をし始め、何度もこのようなプレゼンテーションを行ってきたことが分かります。

今回のユニットでは、ある生徒は「クリスマス」をオーストラリアと日本で、それぞれどのように祝うのかについて生徒自身で調べて、その中で気が付いた両国の共通点や違う点などをまとめて発表していました。別の生徒は、アイルランドのハロウィンと日本のお盆という、一見なんのつながりもなさそうな行事について調べたところ、どちらも「born fire(焚火)」を使うという共通点があったそうです。

ただ行事の内容を調べて発表するだけではなく、同じ行事を違う国で祝うということは、どういうつながりがあるのか、またそれぞれの国についても調べる必要があり、それを自分の視点でまとめて発表します。まさに探究学習です。

その他にもバレンタインやイースターなど、生徒それぞれが自分で決めたテーマで調べて発表しているのを見ることができました。

メキシコ独特の行事「死者の日」ついては、生徒全員で調べていました。「死者の日」は日本でいう「お盆」のような行事だそうです。

生徒はCanvaというプラットフォームで資料を作成することが多いそうですが、その他「toddle」など、多くのプラットフォームを使いこなしています。途中でRuff先生と生徒の資料の共有などの操作が上手くいかない時には、生徒の1人が「私出来るかもしれない!」とRuff先生の傍にいき一緒に操作したり、他の生徒も色々と試してみたり、全員で協力していて微笑ましい場面もありました。生徒同士も分からないことは協力しあって解決していました。

動画を視聴するときは各自ヘッドフォンをして聞いていました。こうすることで自分のペースで聞くことができます。

ゲームも活用して楽しく学ぶ

Ruff先生は楽しく学ぶことを大切にしているといいます。Prodigyというゲームでは、Ruff先生が算数や英語の問題を設定することができ、問題に正解すると世界中のプレーヤーたちと戦うことが出来るのだとか。

5年生のクラスでは、これまでに1位になったことが2回あるそうで、教室の入り口に飾ってありました。ちなみに、「日本で一番家の数が多い都道府県ランキング」など、日本語の表示もありましたが、これは国語の授業でのリサーチ結果だそうです。国語の授業であっても探求学習を取り入れていて面白いですね。

気になる生徒たちの英語力は?

CTISでは入学時に英語のテストがありますが、必ずしも英語ネイティブの年齢相応の英語力があるかどうかだけを見ている訳ではないとのこと。実際に英語力が少し基準に達していなくても入学している生徒はいるそうです。

インターナショナルスクールの多くは8月や9月が進級の時期ですが、CTISでは日本の学校と同じように4月が新年度のスタートとなります。5年生のクラスの生徒は、3年生から編入してきた生徒や、5年生になってから入ってきた生徒もいました。

プリスクールや、サタデースクールなどの経験者が多かったのですが、中には特に英語の勉強などをしてこなかった生徒もいるそうです。けれども今回の授業中に内容が理解できていない生徒は見受けられませんでした。

Ruff先生は難しい単語があると、易しい言葉で言い換え、生徒たちに意味を説明していきます。単語だけでなく語彙、例えば「コスチュームとファッションはどう違うと思う?」など、質問を投げかけて考えさせるということもしていました。生徒たちも分からないことは積極的に聞いており、質問しやすい雰囲気が生徒たちの英語力を押し上げているのだと感じます。

CTISでの学校生活をどう感じている?

CTISは2022年に開校した新しいインターナショナルスクールであるため、取材した5年生は全員が日本の公立や私立の小学校から、転校してきています。プリスクールを除けば、インターナショナルスクールに通うのはCTISが初めてだそうです。

ユニットの授業が終わったあと、「CTISで学んでいてどう感じてる?」と聞いてみました。

「えー、楽しいよ!楽しく英語が学べる!」

「CTISにきて、英語が得意になった!」

「前の小学校は人数が多くてそれが嫌だったけど、今は少ないからいい」

「日本の学校みたいにルールに厳しくないからいい。でもね、ちゃんとしてるところはちゃんとしてるよ」

など、次々と話してくれました。そして教室の外に貼ってある展示物について、1つずつ詳しく説明してくれた生徒もいました。CTISの入学テストについて、必ずしも英語力だけで選ばれている訳ではないと聞いて、「ではどのような子どもが合格するのか」と思いましたが、5年生と話していると生徒たちに共通する資質を感じました。

日本の小学校から英語で授業が行われるインターナショナルスクールに転校するという環境の変化にも動じない強さと好奇心旺盛な性格。前向きな明るさ、そして伸びしろがあることなどです。

PYPエキシビションに向けて

国際バカロレアのPYPでは、最終学年でPYPエキシビションと呼ばれる展示会が行われます。今まで学んできたことを生徒自らが選んだテーマで探求した内容を発表する大きな行事です。今回取材した5年生もエキシビションに向けて、準備をしているそうです。

何か月もかけて様々な角度から何度も調べ、それらの内容をまとめて発表するという難しいチャレンジにはなりますが、5年生の生徒たちがそれぞれ自信を持って発表する姿が目に浮かぶようでした。

CTISでは6年生から中等部のMYP(ミドルイヤーズプログラム)になります。高等部にあたるDP(ディプロマプログラム)も2026年4月の開設を目指して準備中ということです。国際バカロレアの教育をPYPから一貫して学べるようになるのは大きなメリットとなるでしょう。

日本人のニーズに応えるインターナショナルスクールとして、独自の存在感を放つCTISでの学びと様々なスキルの習得は、子どもたちの今後の成長に大いに活かされるだろうことは、想像に難くありません。

(※CTISは現在、国際バカロレアのPYPとMYPの候補校となっています。)

取材・記事執筆:羽木桂子

<ライターProfile>

国際教育系の記事を執筆するほか、プレスリリース配信や教育相談サービスを提供しています。

『小学生からの国際教育Cafe』主宰(https://bluebooby.net/)

著書『英語で広がる子どもの未来: 小学生がインターナショナルスクールに3年間通ってみた』

キャピタル東京インターナショナルスクール概要

公式サイト:https://www.capitaltokyo.com/

お問合せ先:〒106-0047

東京都港区南麻布4-11-30

南麻布渋谷ビル 4F

03-6427-7133