「インターナショナルスクール」は、日本の学校と比べると何がどう違うのでしょうか?

■その前に知っておきたいこと

3つの能力のその前に実は、一番大きな能力を子どもたちはすでに持っています。

それが、生まれ持った能力(Skills with born)。

先天的能力・資質と呼ばれますが、遺伝などを含め、その子の核になっているものです。

そこに教育としてインターナショナルスクールや学校があるわけです。

そこで大事なのが、生まれ持った能力を「良い習慣づくり」と「環境づくり」が必要なのです。

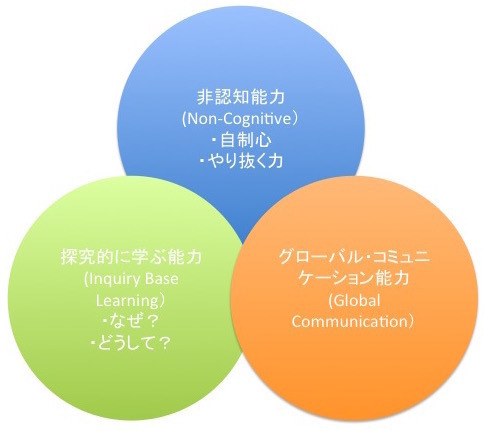

1.グローバル・コミュニケーション能力

インターナショナルスクールは、多様な教職員、生徒から成り立っています。

そのため、多様な人とコミュニケーションできる能力を養います。

それが、インターナショナルスクールが育てるグローバル・コミュニケーション力です。

グローバル・コミュニケーション力が求められる場所。

その代表が国連です。

インターナショナルスクールの歴史と概念を紐解くと実は国連にたどり着きます。

インターナショナルスクールの教育として代表的なカリキュラムとして、国際バカロレアがありますが、実は、1976年に国連の関連組織であるユネスコによって創設されています。

▼ 国連は、多様な職員向けのインターナショナルスクールがあります。それが「国連インターナショナルスクール」です。国連インターナショナルスクールのインスタグラムより引用。

■「内容の壁」

発言などコミュニケーションの「質」を示します。

今、相手と取るべきコミュニケーションがその時々で変わります。

その時に相手と必要なコミュニケーションがあり、的はずれなことを述べるわけにはいきません。

生徒が育てているコミュニケーションの「質」。

授業の内容に沿った質問や自分の考えなどが「質」につながります。

■「沈黙の壁」

発言の「量」

日本人が英語のコミュニケーションで困るのが、「黙ってしまう」ということ。

すなわち「沈黙」です。

英語のコミュニケーションは「発言なくして考えなし」とみなされます。

「なぜ?」「どうして?」「どこで?」という基本質問は、定番で外せない質問形式です。

who、what、where、when、how、why、で始まる質問ですね。

この6つをインターの生徒たちは、毎日、自然と英語で身につけていきます。

しかし、さらに一番難しい壁が存在します。

それが「共感」の壁です。

■「共感の壁」

これは、 国境を越えて共有できるネタ、相手の文化に興味があることを示すネタともいわれています。

自分も相手も興味のある「こと」や「物」の引き出しを示します。

雑談力ともいわれますが、そこに相手への心理的な距離感を縮める効果があります。

共通の話題から自分の意見、相手の考えを導き出し、総合的な答えを導き出きだします。相手と自分が共感し合う。

この3つのコミュニケーション能力が、総合的に高いコミュニケーション能力につながるのです。

インターナショナルスクールの多様な教職員、生徒構成は、グローバル・コミュニケーション力を多様な状況下で発達させる環境にあるといえます。

2.探究的に学ぶ能力

探究的な学びとは、問題解決的な活動が発展的に繰り返されていく学習活動のこと。

ハーバード白熱教室で有名なマイケル・サンデル教授の授業のように「問題解決型」を受けている生徒には特徴があります。

「課題解決型」の授業を受けている学生には、多様な“自分の意見”が生まれやすい。

すなわち探究的な学びでは、Plan(課題の設定)→ Do(情報の収集)→ Check(整理・分析)→ Act(まとめ・表現)と変化します。

■この「なぜ?」「どうして?」をずっと連続して持たせる方法を探究的な学びといいます。

「こんな角度があるよね」「こんな風な考え方もある」というつながりです。

この探究的な学習が実現すると、

・ものの見方やとらえ方 が豊かになる。

・いろいろな課題に対して、自分で取り組むようになる。

・身に付けた知識や技能を活用する。

・知識・技能の面白さ、便利さを実感する。

結果的に自分に力が付いたことを実感し,学習意欲が高まります。

3.非認知能力

■非認知能力が重要

非認知能力は、IQ(知能)とは別で「意欲」「協調性」「粘り強さ」「忍耐力」「計画性」などの個人の特性を示します。

(ちなみにIQは、認知能力です。)

協調性、忍耐力や交渉力、リーダーシップ、調整力、感情コントロール力、共感性…。

この非認知能力がある意味で一番重要といえます。

▼ イギリスで開催されたヘンリーウィメンズレガッタ大会に参加するアメリカのフィリップス・アカデミー アンドーバー校(Phillips Academy Andover)の生徒たち。フィリップス・アカデミー アンドーバー校のインスタグラムより引用。

同校は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州アンドーヴァーにある私立共学のボーディングスクールです。

では、この非認知能力をどのように育てているのでしょうか?

代表的なのが、スポーツや音楽、アートに演劇、奉仕活動などです。

ジュネーブ郊外にあるスイスの名門校コレージュ・デュ・レマンでは、ジュリアード音楽院と提携したプログラムがあります。

▼ ジュリアード音楽院は、サマースクールでも参加できます。コレージュ・デュ・レマンのインスタグラムより引用。

すなわち、非認知能力を育てるには、スポーツや音楽が「楽しく」「分かりやすい」状況で育てることができるのです。

座って学ぶ科目学習では、限界がありますがスポーツと音楽には、非認知能力を育てる要素が圧倒的に多いのです。

▼ ラグビーをするイギリスのラグビー校の生徒たち。

ラグビー校は、イートン校と並ぶ学校で、その名の通り、ラグビー発祥の学校です。

11歳から18歳までの男女共学のボーディングスクールです。

日本の学校もインターナショナルスクールも目指す方向は同じ

教育機関として、生徒の能力を伸ばす、という点で目指す方向はほぼ同じといえます。

しかし、インターナショナルスクールと日本の学校で大きくことなる基礎条件があります。

それが教職員、生徒構成の多様性や複数言語などです。

そのためインターナショナルスクールやボーディングスクールの教育は、次の3つの能力を伸ばしやすいのではないか、と考えられます。

▼ 東京都千代田区に小中高と一貫校の千代田インターナショナルスクール東京のインスタグラムより引用。

3つの能力をまとめると

インターナショナルスクールは、多様な教職員と生徒が集まっています。

そのため、非認知能力と探究的に学ぶ能力、グローバル・コミュニケーション能力が相互に影響しあい、グローバルな教育をより実施しやすいと考えられます。

まとめ

1、グローバルコミュニケーション能力

2、探究的に学ぶ能力

3、非認知能力

を育てているのです。

この3つの能力は、環境的にインターナショナルスクールで伸ばしやすい能力といえます。

逆に言うと、そのためには、多様な生徒構成、少人数で探究的な授業、スポーツや音楽が必要なのです。

■参考文献

グローバルコミュニケーション力を高めよう! 攻略すべき「3つの壁」とは

http://www.j-cast.com/kaisha/2014/01/23194871.htmlMBAでの重要な学びのひとつは「世界のどこに行っても対等にビジネスで渡り合えるグローバルコミュニケーション能力」だと感じています。今回は、この一年半アメリカで感じたコミュニケーションで意識すべき「3つの壁」をお伝えしたいと思います。

室 健(むろ・たけし)は、グローバル・コミュニケーション力について3点から分析しています。

戸田 淳仁、鶴 光太郎 、久米 功一 著

■こちらも参考にしたいですね。

「世界で使える大学志願資格」国際バカロレア(International Baccalaureate)とは、世界中を転勤する家庭の子どもが、大学に進学できるように国際的に認められる大学志願資格を作ろう!という動きから生まれました。世界的な転勤族の子どもの教育を考えて生まれたと考えるとわかりやすいですね。

【インタビュー】世界の有名校が取り組むデザイン思考・マインドフルネスとは?町田来稀さん、下島一晃さん

http://istimes.net/articles/69軽井沢で日本初となる全寮制インターナショナルスクール(ISAK)の立ち上げに参画し、講師としてリーダーシップ・カリキュラム構築に関わ関わっていた町田さん、下島さん。ふたりがISAKから独立し新しく立ち上げたのがImaginExです。

インターナショナルスクールタイムズの編集長として、執筆しながら国際教育評論家として、NHK、日本経済新聞やフジテレビ ホンマでっかTV、東洋経済、プレジデント、日本テレビ、TOKYO FMなど各メディアにコメント及びインタビューが掲載されています。

プリスクールの元経営者であり、都内の幼小中の教育課程のあるインターナショナルスクールの共同オーナーの一人です。

国際バカロレア候補校のインターナショナルスクールの共同オーナーのため国際バカロレアの教員向けPYPの研修を修了しています。