非認知スキルとは何か

■「学びのマインドセット」を育むImaginExの寄稿コラム

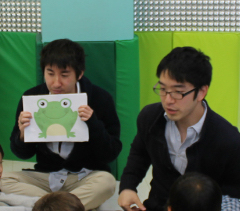

都内のインターナショナルスクールでマインドフルネスの授業を実施するImaginExの下島 一晃代表(左)、町田 来稀代表(右)。

非認知スキルを知っていますか?

認知スキルは一般的に「学力(IQ)」といった頭の良さを指します。

一方で非認知スキルとは、やる気や自己管理力、忍耐力、協調性、社会情緒力などの潜在的な力を示します。

IQが高い人は、必ず社会で成功しているのか?

みなさんがご存知の通り、IQが高い人が社会で成功できているとはなっていません。

例えば、プレッシャーに弱かったり、一度失敗すると落ち込んでしまったり、人間関係を上手く構築できなかったり。

また、一時期勉強がとても良く出来たとしてもモチベーションや気力がなくなってしまったら、その後人生の成功や幸せを感じられるとは限りません。

行動や健康にも影響する非認知スキル

例えば、非認知スキルのひとつである社会情緒力を測る為、海外で行われた148,189人の12年生を対象とした調査。

その調査では、29~45%の生徒しか共感性や意思決定力、問題解決力等といった社会的スキルを持ち合わせていませんでした。

また、高校生の40~60%は学校で学習することに対して気力がなく、30%は非行等に走ってしまうこともわかっています。

学力(IQ)だけではなく、それと合わせて非認知スキルを養うことが社会で自立的に活躍する為にも重要になっているのです。

日本でも注目され始めている非認知スキル

これまでも非認知スキルは「生きる力」として特に乳幼児の保育教育などで重視されてきました。

しかし近年は、OECDとベネッセの共同研究プロジェクトでも現代社会においての非認知スキルを含めた社会情動的スキルの意味合いや必要としているターゲットが変化していることを示唆しています。

知識社会の知のイノベーションやグローバル化。

また、多様性に富むようになった社会の中でも、学び続け主体的に活躍できるようになるスキルとして非認知能力は重要です。

もちろん、学力と切り離せないのです。

海外で進んでいる研究者と教師のコラボレーション

海外では既に研究者と教師のコラボレーションがスタートしています。

「どのように非認知スキルの育成が学力等の認知スキルと関わり合っているか」の研究が進んでいます。

その中でもSocial and Emotional Learning (SEL)と呼ばれるSELプログラムに注目が集まっています。

SELは、対人関係能力を育成するプログラムとして虐めや学内で起きている問題を処理する為だけではありません。

社会性や感受性を身につけた生徒がどのように自分の行動を自ら改善していくのかどうかについても研究し、広く学校教育に導入され始めました。

最も注目された研究は、2011年に213の学校で行われたSELプログラムの結果の分析です。

SELプログラムを通じて学生の社会的、感情的スキルは大幅に向上。

なんと生徒の学業成績は33のプログラムで、11パーセント向上しました。

どのように学力を向上させるか

これは多くの人が常に追い求めて来た問いです。研究者も、教育者も、保護者も生徒本人も、大変関心のあるところでしょう。

しかし今こそ、学力をどう向上させるかを考えるために、一歩引いて捉えてみましょう。

生徒個人のやる気や意思の土台となる非認知スキルをどのように向上させるか。

非認知スキルに着目することが、学力を向上させると共に、21世紀を生き抜く力を身につけさせることになるのです。

ImaginExワークショップとは:ImaginExでは「学びのマインドセット」を育むワークショップを小・中学生に提供中。

英語と日本語を交えたバイリンガル講師の指導で、「学び方」の新常識を身につけ問題解決能力と自己管理力を育むワークショップを週末および長期休み(春休み、夏休み、冬休み)に開催しています。

ホームページ:https://imaginex.jp

「学びのマインドセット」を育むImaginEx

本コラムは、「学びのマインドセット」を育むImaginExのコラムを一部加筆して掲載したものです。

インターナショナルスクールタイムズ 編集部

■こちらも参考にしたいですね。

【インタビュー】世界の有名校が取り組むデザイン思考・マインドフルネスとは?町田来稀さん、下島一晃さん

http://istimes.net/articles/69軽井沢で日本初となる全寮制インターナショナルスクール(ISAK)の立ち上げに参画し、講師としてリーダーシップ・カリキュラム構築に関わ関わっていた町田さん、下島さん。ふたりがISAKから独立し新しく立ち上げたのがImaginExです。

「世界で使える大学志願資格」国際バカロレア(International Baccalaureate)とは、世界中を転勤する家庭の子どもが、大学に進学できるように国際的に認められる大学志願資格を作ろう!という動きから生まれました。世界的な転勤族の子どもの教育を考えて生まれたと考えるとわかりやすいですね。

インターナショナルスクールタイムズの編集長として、執筆しながら国際教育評論家として、NHK、日本経済新聞やフジテレビ ホンマでっかTV、東洋経済、プレジデント、日本テレビ、TOKYO FMなど各メディアにコメント及びインタビューが掲載されています。

プリスクールの元経営者であり、都内の幼小中の教育課程のあるインターナショナルスクールの共同オーナーの一人です。

国際バカロレア候補校のインターナショナルスクールの共同オーナーのため国際バカロレアの教員向けPYPの研修を修了しています。