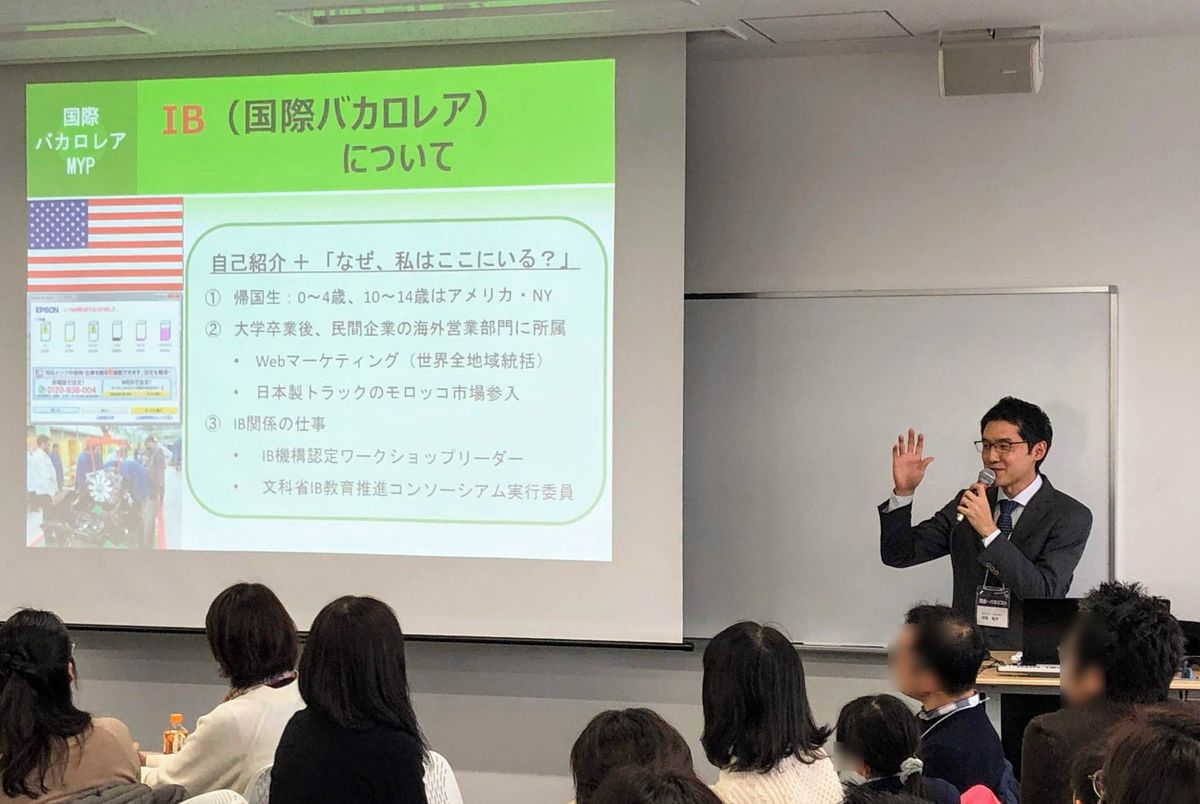

IB紹介フォーラム2020が開催されました。

テンプル大学ジャパンキャンパス・岡山理科大学・筑波大学の共催でESN英語教育総合研究会運営で開催された「国際バカロレア学び紹介フォーラム」。

国際バカロレア認定校が増える中で、国際バカロレア認定校(IB校)が集まった体験授業と説明会が東京都世田谷区にあるテンプル大学に本校で開催されました。

▼ 記事は、前半、後半と分かれており、前半の記事はこちらです。

【レポート 前半】国際バカロレア19校が集結!国際バカロレアの体験授業が親子でなるほど!面白い! | By インターナショナルスクールタイムズ

https://istimes.net/articles/1276国際バカロレアの学びとはどのようなものでしょうか?親と保護者が一緒に国際バカロレアについて知り、体験できるイベントが日本初で開催されました。それが「国際バカロレア学び紹介フォーラム」です。テンプル大学ジャパンキャンパス・岡山理科大学・筑波大学の共催でESN英語教育総合研究会運営で開催された「国際バカロレア学び紹介フォーラム」の様子をお伝えします。

テンプル大学日本校は、世界60カ国以上から学生が集まるテンプル大学日本校。インターナショナルスクール卒業生の進路先としても人気です。

今回が初となる「IB紹介フォーラム2020」は、国際バカロレア教育を一人でも多くの方に知るため3部構成のフォーラムでした。

その後半をお伝えします。

第二部 国際バカロレア体験者によるパネルディスカッション

パネルディスカッションに登壇したのは、国際バカロレアのディプロマ資格課程で学び、ディプロマ資格に合格した上記の3名です。

アオバジャパン・インターナショナルスクールの遠藤尚子先生が司会を務めました。

進藤先生から、国際バカロレア卒業生に一つ目の質問は、次の質問でした。

■Q.1 IB教育がどのようにいきているか。

生き続ける限り、学ぶ、という国際バカロレアの理念が、卒業後にどのように実を結んでいるのでしょうか?

飯田 麻衣氏(以下、飯田):キャリアを考える力が付いた。クリティカルシンキングが色々なキャリアにおいてもこのようにしていきたい、を道を選んで歩む力養えた。

岡田 有沙氏(以下、岡田):学び、勉強のイメージが変わった。自分でやりたいことを興味のあることを高められる。探究心を追求するのが勉強だと考えるようになった。

駒走 聡俊氏(以下、駒走):スキル、10の学習者像から毎日IBの学び、振り返りなどから改めて自分はどのような人間なのか、を考えるキッカケになった。

遠藤さんからは、ディプロマ資格課程を履修する中で、高校時代に楽しかったIBの授業を思い出を教えてください、という質問でした。

■Q,2 高校時代に楽しかったIBの授業を思い出を。

飯田:IBヒストリーとTOKがすごく楽しかった。課題の量が多かったため2時間睡眠で非常に大変だったが、知識と考える力が身についているのを実感した。

岡田:楽しかったのは物理HL、実験が多く、楽しく学びになっていた。課題の量が多く、さらに授業がプレゼン形式なので資料の準備が大変だった。高3で体調を崩したが、DPをやり遂げた。

駒走:現代文は、教科書を使わず、実際に小説を使って文学の勉強をするので、人物の描写、時代背景など深く文学を深く知れたのが楽しかった。正直、数学と科学は苦手だった。日本語が母国語だったので、英語で数学と科学が大変だったが、先生の力で乗り越えることができた。

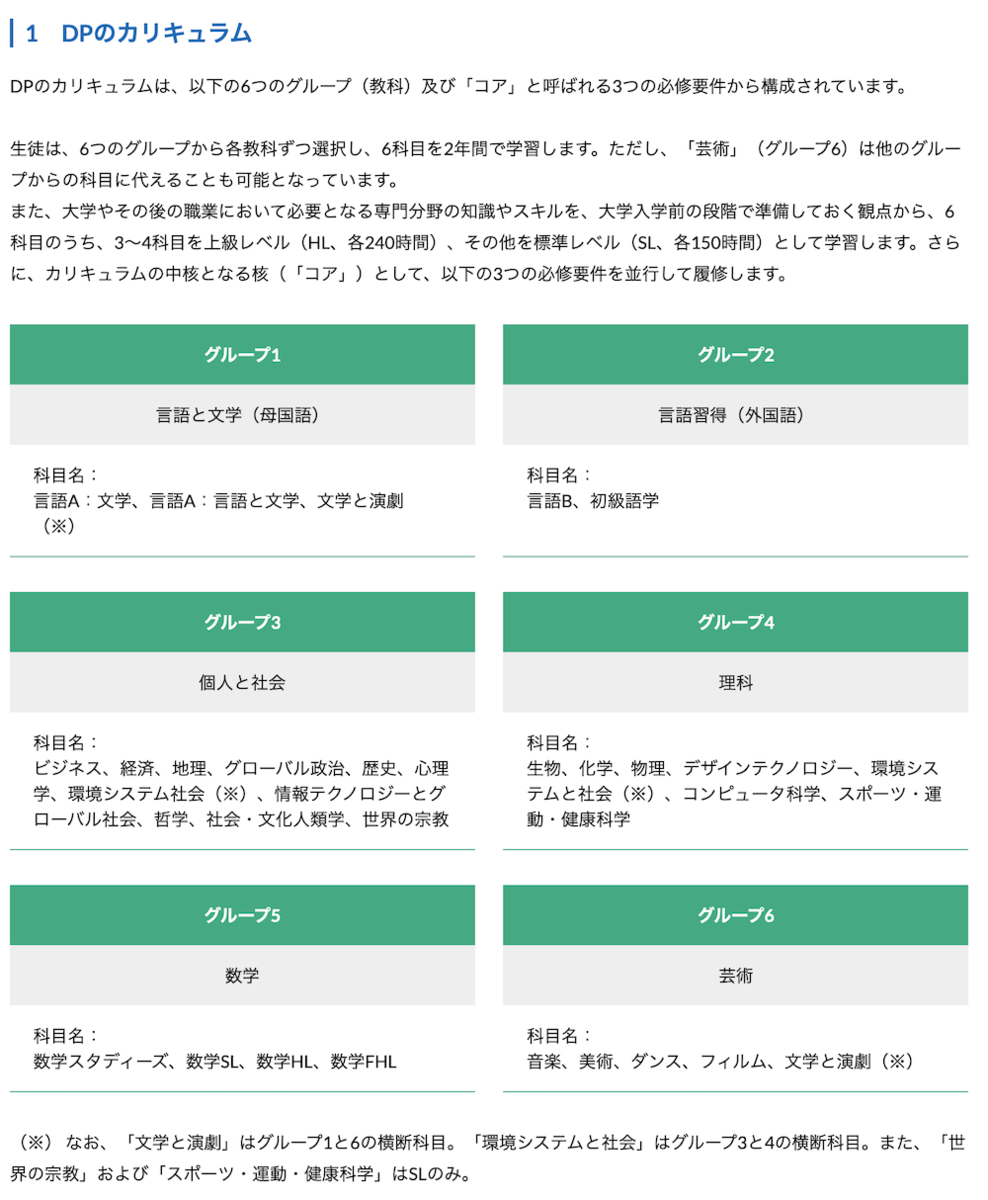

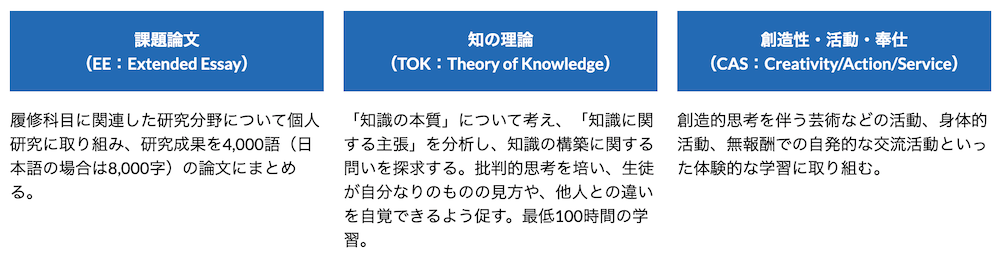

文部科学省IB教育推進コンソーシアムのディプロマ資格課程の説明より引用。

遠藤先生は、CAS(キャス)と呼ばれる課外活動についても質問を続けました。

■Q,3 DPの授業科目以外のやらなければいけない3つの課外活動がある。

文部科学省IB教育推進コンソーシアムのディプロマ資格課程の説明より引用。

課外活動は、下記の3つがあります。

・知の理論(TOK:Theory of Knowledge)

・課題論文(EE:Extended Essay)

・創造性・活動・奉仕(CAS:Creativity/Action/Service)

遠藤先生は、このうち課題論文のEEは何をテーマにしましたか?と質問しました。

飯田:歴史が好きだったので、日本で戦前戦後の共産党の動きについて課題論文のテーマにして作成しました。

岡田:小学校から音楽好きだったので「ボサノバ音楽の起源と進化」ブラジルのサンバとジャズから派生したボサノバを分析した課題論文を作成しました。

駒走:現代文が好きだったので村上春樹の「海辺のカフカ」を日本の文学作品にギリシャの悲劇の関連を課題論文に作成しました。

■Q,4 CASはどのような活動をしていましたか?

CASとは、課外活動で本めっれる、創造性・活動・奉仕(CAS:Creativity/Action/Service)の実績です。

飯田:音楽活動のCreativity活動を中心にしてフルートをコミュニティで学校外でも演奏し、文化祭など学校行事で演奏し、Serviceとして募金活動をしました。Actionは運動が苦手なので苦労しました。

岡田:CASは好きなことをやるをモットーにしていました。Creativityは、ジャズの発表会など、Actionは、マラソンが好きだったので、ぐんま国際マラソンを目標にして走りました。

駒走:Actionは、運動部に所属していたので特別な対策は必要ありませんでした。Serviceは、学内バザーや模擬店、Serviceは、ボーイスカウトのキャンプや英語のボランティア通訳などをした。

会場からの質問

司会の遠藤先生からの質問が登壇者に投げかけられた後、会場から質問を受け付けました。

その一部をご紹介します。

■Q.会場:IB教育を受けた社会人が増える中で、IB教育を受けていない大人たちの違いとは何だろうか?

飯田:(登壇者の中で唯一、働いているので、優秀な方にお会いします。

国際バカロレア教育を受けて働いている現場の経験から考えると知識が豊富な方ではなく、知りたいことに対してどのようなプロセスを通して何をするのか?知識一辺倒ではなく、プロセスが面白いのでは、と考える傾向が国際バカロレア教育を受けた生徒に多いのではないでしょうか。

駒走:国際バカロレア教育と今の教育は、ある意味で得意不得意が違うと思う。

暗記する大学受験とIBの試験を考えると、IBでは暗記以上に自分の考えが問われるので、発言するのは得意だけど知識を暗記して積み上げることが不得意かもしれないと思う。

自分ができるところは英語でも発言力だと思う。

それは、CASを通して多様性を受け入れてきた経験と対応してきた力があるからだと思う。

■Q.会場:IBの先生の口癖は?

岡田:歴史とTOKの先生の口癖だった「ディスカス!」が思い出深い。

飯田:What do you think?「課題が期日に間に合いません」という生徒に、What do you think?と先生が問いかける。

生徒に何か考えて発言するように背中を押してくれた。

駒走:「タイムマネジメント」が口癖だった。優先順位をつけていくこと。それが今でも生きている。

司会遠藤:私自身、現場の教師として生徒に「What do you think?」はよく問いかけます。

会場には学校ブースもあり、国際バカロレア認定校が個別相談にも応じていました。

今回に学校説明のブースを出した学校も国立大学附属から一条校、インターナショナルスクールと多岐に渡りました。

・アオバ・ジャパン・インターナショナルスクール

・岡山理科大学附属中学校・高等学校

・筑波大学附属坂戸高等学校

・昌平中学・高等学校

・聖ヨゼフ学園小学校・中学校・高等学校

・広島県立 広島叡智学園中学校・高等学校

・市立札幌開成中等教育学校

・ぐんま国際アカデミー中等部・高等部

・三浦学苑高等学校

・東京家政大学附属女子中学校・高等学校

・開智日本橋学園中学・高等学校

・開智望小学校

資料参加校:育英西中学校・高等学校、都立国際高等学校、神奈川県立横浜国際高等学校、リンデンホールスクール中高学部、茗渓学園高等学校、つくば・インターナショナル・スクール、東京学芸大学附属国際中等教育学校、武蔵野大学附属千代田高等学院、法政大学国際高等学校

■Q.会場:我が子を持った時に幼少期からどのような教育を受けさせたいと思うか?

飯田:IBで自分の好きなことが見つかりました。その経験から、お子さんは、自分が何が好きなのか。何が得意か、の自己分析が進むので、子供ができたら好きなことを勉強していく、学んでいきたい、という思いが持てることになってほしいと考えています。

駒走:目の色、肌の色、髪の色など関係なく受け入れられる人になってほしい。同じ人間として、どんな人でも受け入れる心を持つ子供に育てたいと思う。

■Q.会場:4歳の子供がいるが、通える範囲にIB校がある。普通の学校とIB校で親として迷っている。

飯田:IBの学校を選んだ理由は、たまたまインターナショナルな教育環境を選んだらIB校だった。

IBは基礎力、思考力に自分で考えられる力が身につくので、DPをやり抜くことで自分に自信になると考えてDPを取りたいと決断した。

岡田:小中高と英語イマージョンで、IB一貫校だった。高校の時にDPを選んだのは、ディスカッションなどDPの学びの方が合っていると考えた。

駒走:親がDPを取得して欲しいというので挑戦した。IB一貫校で中高でIBではないコースを選べたがIBコースに挑戦した。IBがしんどい時は、ボーイスカウトや部活などで息抜きした。

第三部 テンプル大学とは?

今回、国際バカロレア学びフォーラムが開催されたテンプル大学日本校にも国際バカロレアのディプロマ資格課程を卒業した学生が入学しています。

テンプル大学日本校は、アメリカのフィラデルフィアにある総合研究大学のテンプル大学の海外校です。

テンプル大学アドミッションオフィサー竹本正二郎氏(以下、竹本):テンプル大学本校は、アメリカ東海岸にあるペンシルベニア州フィラデルフィアにある公立大学です。

学位、修士、博士が学べる大学院と研究総合大学でロー・スクールやインターナショナル・ビジネス、アートなど強い大学です。

フィラデルフィアにあるテンプル病院もある本学の施設です。

本学が、国際教育に強い大学の理由として、世界に14キャンパスがあり、柔軟性がある留学プログラムがあることが挙げられます。

みなさんが今いるのが日本キャンパスで、1300名の学部生と300名の大学院生が在籍しています。

学生は、テンプル大学の学位取得を目指して学んでいます。

本学の特徴としては、ダブルメジャー(専攻を2つ)や主副専攻など選ぶことができます。

多くのコースがあり、60ヶ国以上の生徒が共に学んでいますので、多様性があるのが本学の特徴です。

IB卒業生でテンプル大学で学ぶ徳川さん

多様性あるテンプル大学日本校には、多くの国際バカロレアで学んだ生徒やインターナショナルスクール卒業生が入学しています。

広島県にある中学からAICJで国際バカロレアのDPを取得し、テンプル大学日本校へ入学した德川恭拓氏が国際バカロレアとテンプル大学日本校での学びの良さについて語りました。

竹本:国際バカロレアのDPで学んで、本学で学んでいかがですか?

徳川:アメリカの大学なので課題の量がたくさん出ます。ちなみに1学期5クラスを履修していますが、論文の提出が15本、プレゼン6回があります。

参考図書も多くあるため、国際バカロレアのDPでタイムマネジメントを身につけていたので、大学の学びでも有利になっています。

また、テンプル大学に志願した時に、DPで履修した13単位をテンプル大学として認定してくれたのが嬉しかったですね。

(編集部追記:教養科目分の単位が履修されたと見なされるので、その分、授業料と卒業までの期間が短くなります)

竹本:本学では、国際バカロレアで学んできた生徒さんが、DPで学んだ科目を最大26単位まで認められたケースがあります。

そのため本学では、国際バカロレアで学んだメリットを学費やその時間を有意義に使うことができます。

徳川さん、実際に感じる本学の魅力を教えてください。

学校説明会のブースには、国際バカロレアの卒業生を高く評価するテンプル大学日本校と立命館アジア太平洋大学も出展し、多くの生徒・保護者が興味を持っていました。

徳川:多様性ある学生構成も魅力です。授業で、ネパールやアメリカ、60カ国以上の学生がいるため、多様性から文化の違いを感じ、考える場が日々あります。

多様な学生構成で、毎日違うパースペクティブで学ぶことができる。それが本学の特徴だと思います。

第1回 IBフォーラムを終えて

多くのスクールが参加し、親子で授業体験できることなども人気になった第1回となったIBフォーラム。

主催者で聖ヨゼフ学園中学・高等学校のIB主席アドバイザーの久保敦先生は、本フォーラムを振り返り次のコメントを寄せました。

IB一貫的な初めての試みでしたが、大勢の方に参加していただき感激しました。

このような試みを引き続き企画していきたいと思います。

また、大学、現役のDPで学ぶ高校生も登壇してもらえるように準備を進めていきたいと考えています。

例えば、CASで来てくれると、このような活動が学校として認めてもらえると思います。

DPの単位も認めてくれるので、大学や行政機関の方にもご参加いただけるようにしたい。

その一方で、PYP、MYPの実施校が少ないのが課題です。

一条校で玉川学園、聖ヨゼフ小学校、開智望小学校が出展しましたが、より多くの一条校のPYPにも出展していただきたい。

今回、生徒、保護者がMYPにも関心が高いのがわかりました。

公立校の小中一貫校などでPYP、MYPを導入しても良いのではないでしょうか。

そのような提言をする場になれればとも考えています。

ぜひ、大学も、公立の小中も国際バカロレアについて知っていただければと考えています。

国際バカロレア学び紹介フォーラム記事作成協力

【運営】

ESN英語教育総合研究会

http://es-network.org

【後援団体・企業など】

文部科学省IB教育推進コンソーシアム事務局

立命館アジア太平洋大学、武蔵野大学、都留文科大学、

(株)Z会ソリューションズ、(株)エデュケーショナルネットワーク、(株)シェーンコーポレーション、(株)国際交流センター、(株)ゼニス、(株)ネリーズ、(株)アイウエア、ワイズ・パブリッシング(株)、(株)GC&T、(株)ジャスティー、(株)トモノカイ、(株)桐原書店、(同)雄飛企画、The International School Times、ENA、SAPIX国際教育センター、早稲田アカデミー

インターナショナルスクールタイムズの編集長として、執筆しながら国際教育評論家として、NHK、日本経済新聞やフジテレビ ホンマでっかTV、東洋経済、プレジデント、日本テレビ、TOKYO FMなど各メディアにコメント及びインタビューが掲載されています。

プリスクールの元経営者であり、都内の幼小中の教育課程のあるインターナショナルスクールの共同オーナーの一人です。

国際バカロレア候補校のインターナショナルスクールの共同オーナーのため国際バカロレアの教員向けPYPの研修を修了しています。