英語を日本の最重要課題とする

ビジョン2035の策定により、私たちは明確な国家目標を掲げました。すべての高校卒業生が英検2級(またはそれに相当する)レベルの英語力を身に付けることです。この目標達成には、単なるカリキュラムや政策の部分的修正では不十分です。むしろ、教育者、保護者、政策担当者が教育における英語の位置付けについて根本的に考え方を変える必要があります。

英語は日本の多くの地域で今なお副次的な科目として扱われています。確かに学校教育の一環として組み込まれ、塾や習い事でも幅広く教えられ、入試でも大きな比重を占めているにも関わらず、数学や国語などの他教科ほど重要視されることはほとんどありません。多くの人にとって、英語は不可欠な人生スキルではなく、あれば有利な付加的能力という認識にとどまっているのです。

低い期待がもたらす損失

日本の生徒は通常、中学・高校の6年間で英語を学びますが、卒業しても基本的な会話すらできないという現実が広く受け入れられています。これは生徒の努力不足や能力の問題ではなく、英語での実際のコミュニケーションを本当に期待していない教育システムの産物なのです。

他教科でこのような結果が出れば、即座に大きな問題となるでしょう。仮に6年間数学を学んでもまだ基本的な計算ができない生徒がいれば、全国的な議論を呼び、政策見直しや教育改革を求める声が上がるはずです。実際、日本は数学で世界トップ5の常連国であり、国を挙げて明確な目標と本気の取り組みがあれば優秀な成果を上げられることを証明しています。ところが英語については、上達しないことがそのまま受け入れられており、これはより根深い問題を表しています。つまり、英語教育における「成功」が何なのかを明確に定義せず、生徒にその達成を期待してこなかったのです。

日本の地域的立ち位置

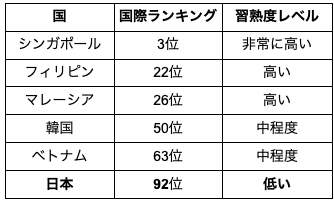

国際的なデータは、このアプローチの結果を反映しています。EF英語能力指数(2024年)によると、日本はこの指標で世界92位にランクされており、ベトナム(63位)、韓国(50位)、マレーシア(26位)を含むアジアの主要経済国のほぼ全てに後れを取っています。シンガポールは世界第3位にランクされています。

ここに挙げられた他の国々では、英語は日本よりも早期に導入され、より一貫して練習されており、学生が最終的に実際の場面でその言語を使用するという期待の下で教えられています。期待値が高く、その結果も高いのです。しかし、世界最大規模の経済国の一つとして、日本は実際にこの分野でリードするための資源、インフラ、そして人材を有しています。アジアにおける英語能力で第1位の地位に到達し、シンガポールをも上回ることができない理由はありません。では、何が私たちを阻んでいるのでしょうか?

継続的な努力と頻度の重要性

日本の多くの保護者は、子どもを週1回の英語クラスに通わせています。これは確かに良い方向への取り組みですが、正直なところ十分とは言えません。ピアノやプログラミング、スポーツなどの高度なスキルと同じく、言語習得には継続的で集中した練習が不可欠です。流暢さも、断続的な学習ではなく、長期間にわたる継続的な取り組みによって身に付くものです。

週1回の少しの英語でも何もないよりはましだという誤解が日本全国に存在しており、この考えは技術的には正しいものの、このような限られた接触では進歩につながることは稀です。継続性、適切なフィードバック、明確な目的がなければ、学生の成長はすぐに停滞し、学習への意欲も失われがちです。

学校・家庭における指導方針の見直し

英語教育で本当の成果を上げるには、単に授業での指導を強化するだけでなく、生徒への期待値、教師の育成方法、そして家庭での言語学習支援のあり方を根本から見直す必要があります。より堅実で効果的な英語教育システムを構築するには、具体的に以下の要素が必要です:

・読解力や文法テストの点数向上だけでなく、総合的なコミュニケーション能力向上を目指した明確

な学習目標の設定

・授業内外における継続的な英語接触と実践練習の推進

・対話重視と流暢性向上を図る指導法に関する教員研修の充実

・実用的な言語能力育成に必要な要素について保護者の理解促進

なお、全ての教室にネイティブスピーカーを配置することが成功の必須条件ではないことを付け加えておきます。むしろ教師の指導力の方が重要であり、生徒の自信、理解力、コミュニケーション能力を育成するために必要な指導技術と研修を教師に提供することが不可欠です。

参考にすべき事例

ベトナムの国家外国語2020プロジェクトでは、英語学習の明確な到達目標を設定し、読解・文法重視から脱却してスピーキングとリスニングに重点を置きました。韓国も長期にわたり教員養成と実践的言語使用を想定した体験型学習環境の整備に力を入れてきました。

日本でも同様の取り組みとして、小学校での英語教育開始時期の前倒しやカリキュラム上の位置付け強化を進めています。しかし、こうした政策転換も、学習への期待値や指導方法の根本的な見直しが伴わなければ、期待される効果を上げることは難しいでしょう。

ビジョン2035:すべては信じることから

日本の生徒が英語を重視するようになるには、まず周囲の大人たちがその姿勢を示さなければなりません。この意識改革は今すぐ始める必要があります。

より高い期待を持つということは、現在よりも生徒の可能性を信じ、英語力をグローバル社会への参画に不可欠な能力として位置付けることです。つまり、「あれば便利」なスキルではなく、全ての生徒が習得すべき必須の能力として捉えるのです。

この目標に沿って、ビジョン2035は日本の生徒の潜在能力に対する既成概念を見直す機会を提供しています。英語を一部の人のための専門分野ではなく、すべての人が教室を出た後の広い世界で活躍するための共通の土台として捉え直すことを求めているのです。

私たちは、バイリンガリズムが常識となる日本のビジョンを実現しようとする、献身的な教育者、起業家、保護者、関心のある市民のグループです。メンバーには以下が含まれます:KAインターナショナル創設者兼CEOのチャールズ・カヌーセン、GSA CEOのモントゴメリー 道緒、GSA CAOのイワン・フェデロフ。