幼小中まであるモンテソーリ・スクール・オブ・トウキョウ(MST)の学びとは

東京都港区南麻布の閑静な住宅街の中にあるモンテソーリ・スクール・オブ・トウキョウ(MST)にお邪魔し、ジェームズ・ムーア校長先生の案内で校内を見学する機会をいただきました。

MSTは、様々な国籍の子供たちが学ぶ日本では唯一の幼小中の教育課程をモンテソーリで学べるインターナショナルスクールです。

屋上では、野菜を育てながら自然環境について感じながら学ぶ。

MSTには3つのキャンパス(校舎)があり、18カ月から15歳の子供たちが通っています。

日本初の国際モンテソーリ協議会(IMC)の認定校で、国際モンテッソーリ協会(AMI)の研修を受けた先生がたが指導に当たっているそうです。

印象的だったのは、モンテソーリ教育の理念の下、幼児クラスから中等部に至るまで、子供たちの自立と自律を育て、子供たちが自力で何かをつかみ取ることを重視する姿勢が貫かれていることでした。

リトル・ピープル(18カ月〜3歳)の子供たちが過ごす部屋は、天窓から日差しが入る。

一番小さいクラス「リトル・ピープル」(18カ月〜3歳)の子供たちが過ごすのは、一戸建てのとても家庭的な雰囲気の園舎です(お邪魔した時は、子供たちは園外活動のためお留守でした)。

室内は白を基調に実に可愛らしくしつらえられていますが、子供の自立を育てようという姿勢は、こんなに小さな年代のクラスから徹底しています。

食卓のテーブルクロスには、お皿とカトラリーの形が刺繍されています。食事の時、子供たちが自分でテーブルセッティングができるようになっているのです。

食卓のテーブルクロスには、お皿とカトラリーの形の刺繍が自然と気付きを与える。

小さな丸テーブルにはティッシュボックスが置かれ、すぐそばの柱には鏡がかかっています。

鼻水が出ている子がいたら、それが小さな子であっても先生はいきなり拭いたりはしないのだそうです。

まずは「鼻水が出ているよ、鏡を見てごらん」と声がけし、そして自分でティッシュで拭くよう促し、ゴミはくずかごに捨てさせるのです。

質感の異なる小物。手で触れていく。

黒板でお絵描きがしたくなったら、まずは小さな木箱を持って来て、中から黒板消しとチョークをテーブルの上に取り出さなければなりません。

使い終わったらまた、黒板消しとチョークを木箱に戻して掛け金をかけ、元あった場所に戻すまでが決まった流れです。

鼻水なんて先生が拭いてしまったほうが早いし、チョークだってすぐ手の届くところに置いておけばいいようなもの。でもここでは、子供たちの成長を促すためにわざと、いくつもの手順を踏んで自分でやらせているのです。

「髄鞘形成 (myelination)」と言うのですが、体や手を物理的に動かしたり、動いたり触ったり五感の全てを働かせることで、脳の成長はさらに促進されます」と校長先生はその理由を語ります。

文字通り脳内で情報が速く、効果的に流れるようになるのです。

目で見たり、匂いを嗅いだり、手で触れたり、筋肉を動かすことによって、髄鞘形成は激しく起こります。

髄鞘形成は、子供が幼い頃の活動を通じて脳内の接続が成長し、発達するプロセスです。

私たちがモンテッソーリで奨励しているような活動と運動は、髄鞘形成プロセスに最適です。

子どもたちが行う活動 (自分で鼻を拭く、仕事のために多くのステップを自主的に行うなど) は、髄鞘形成そのものではありません。

これらは、幼い子どもが髄鞘形成を促進するために行うことのできる活動の例です。

ボタンを留めることも日常生活と服を着る動作が連動しています。

ムーア校長は、この年代の子供たちには「吸収する精神」があると言い、発達を促すことの重要性を指摘します。

脳がスポンジのように物事を吸収するのは、本当に幼い時期だけです。

子供たちは歌ったり触ったり絵を描いたり積み木を動かしたり友達と触れあう中で、さまざまなことを非常に有機的で自然に学んでいくのです。

リトル・ピープルのキャンパスのすぐ近くにあるのが、3歳から6歳の子供たちの「サンシャイン」クラスと小学部が入っているキャンパスです。サンシャインの教室を覗いてまず驚いたのは、とても静かなことでした。

保育園や幼稚園と言うと、子供たちが声を上げて走り回っている姿とか、先生の指導の下、みんなで歌を歌ったり体操をする姿といった、いずれにせよにぎやかな情景が思い浮かびます。

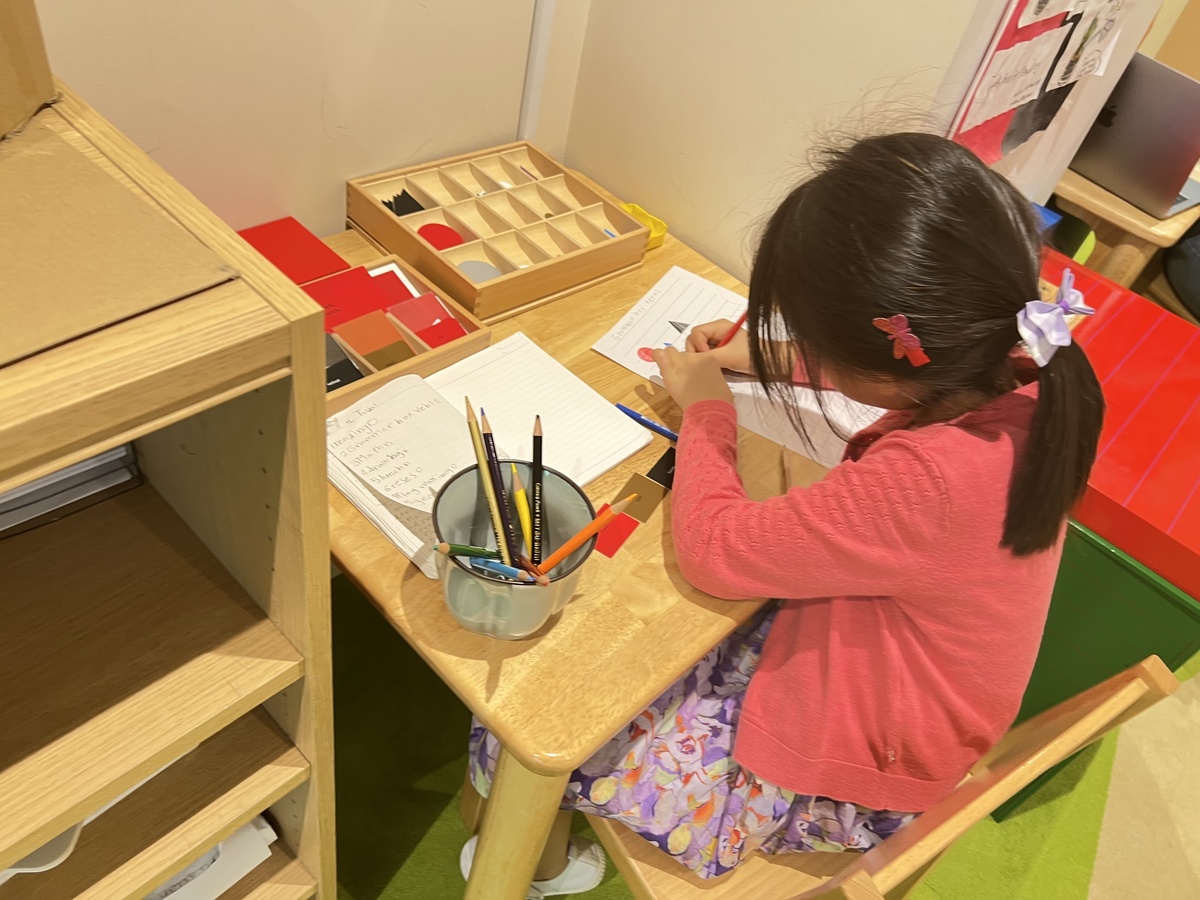

ところがサンシャインの子供たちは、先生と一緒の子もいればそうでない子もいるのですが、思い思いに何かに集中して取り組んでいます。

他の子にちょっかいを出して邪魔する子もいなければ、テンションが上がりすぎて騒いでいる子もいません。かといって変な緊張感があるわけではなく、室内には穏やかな空気が流れています。

モンテッソーリの教具が並ぶ。ひとつ一つに意味があり、モンテッソーリ教育の様式美を感じる。

校長先生によれば、子供たちは自由に動き回り、興味のあることに取り組むことが認められているそうです。

勉強をしてもいいし、友達とおやつを用意して一緒に食べてもいいし、体を動かしてもいいし、庭に出てもいい。

大切なのは、子供たちが自分でやりたい活動を選択すること。

先生は「ガイド」であり、その役目は子供たちがさまざまな選択ができ、自立できるような環境を整えることなのだというお話でした。

庭から日差しが入り、右の階段から庭に出ることができる。

窓の外には庭が広がっています。都心部にあることを思えばかなりの広さと言っていいでしょう。

ぶどう棚が強い日差しをさえぎり、木々の緑が豊かです。

この時は自転車で走ったりして楽しんでいる子たちがいましたが、小高くなっている場所もあって、いろいろと楽しめそうな庭だと感じました。

子供たちは好きな時に庭に出ることができますが、先生に一言断りを言って出なければなりません。

それが、自分のことは自分で責任を持って行動するというモンテソーリ教育の一環でもあるのです。

教室の中には、さまざまな見慣れない道具がそこかしこに並んでいます。モンテソーリ教育のいわゆる「教具」です。

数を感じる教具。素材の組み合わせが色鮮やか。

その中で校長先生が使い方を教えてくださったのが、数の計算を学ぶためのビーズです。

1つ1つバラバラのもの、10個をつないだもの、10個の連なりをさらに2個、3個、4個……と縦につないだもの、ビーズを縦横10個ずつ、真四角の板状に並べてつないだもの、さらにそれを10枚重ねて立方体にしたもの……。

これを目で見て触りながら、数の概念を体感し覚えていくのだそうです。

組み合わせれば足し算も引き算などの計算もできますし、2乗や3乗といった概念も具体的に理解できます。

触覚や視覚を含む体の感覚を使った具体的な体験や刺激から、抽象的なものの習得へとつなげていく役割が、教具にはあるようです。

束になったビーズを10から100と立体的に触れながら概念を知っていく。

ゼロ歳から6〜7歳の、脳が成長の可能性に満ちている時期の幼い子供たちにとって、教具などさまざまなものに触れることは特に重要ですと校長先生は言います。

自立に基礎を置くモンテソーリのカリキュラムでは、子供たちは日々、動いたり触ったり体験したりできますから、脳は急速に成長し強くなります。これこそが自立の神経学的効能です。

アルファベットが書かれた10センチ角くらいの板の教具も、文字の部分がざらざらしています。

これを目で見て、指で感触を確かめながらそれぞれの文字が表す音をまず、覚えるのだそうです。

文字と音の関係を覚えたら、今度は文字を並べて簡単な言葉を書き表す体験をします。

校長先生の名前の「james」なら、「jemz」といった具合に。この時点では綴りが正しいかなんてどうでもいいこと。子供たちは文字を書けた達成感を大いに味わいます。

その一方で、モンテッソーリ教育では、子どもたちは大人から読み書きを教えられたと感じるのではなく、自分で読めるようになったという達成感を感じてもらいます。

モンテソーリでは、子供たちに読み方は教えません。

書き方を教わった子供たちは、そこから自力で読めるようになるのです。

誰に読み方を教わったのと聞けば、子供たちは自分だと答えるでしょう。

と校長先生は言います。

最もよく身につくのは、子供たちが自分たちの手で触れて見つけたもの。

自分ひとりで、もしくは友達と一緒に学んだものです。

だから先生は導入の手伝いはするけれど、あとは子供たちが探究するのに任せます」。

それゆえにモンテソーリ教育では、先生のことを「ガイド」と呼ぶのだそうです。

だから小学部にも、1人の先生が前に立って講義し、クラス全員が耳を傾けるという見慣れた教室風景は存在しません。

校長先生によれば、ここでもやはり、何に取り組むかは子供たちの選択に任されています。

そしてここでも静かすぎない程度に静かな、穏やかな空気が流れています。

自分のことをやる子、友達と一緒に作業をする子と自分でやることを考える。

教室の中にはテーブルがいくつもあり、子供たちは思い思いの場所で作業をしています。

こちらのテーブルでは、1人の子が大きな図鑑を広げ、紙に図を書き写しています。

向こうのテーブルでは何人かで算数の課題が進行中のようです。

円を1/2や1/3に分割した教具が置かれていて、ここでもやはり具体的なものから概念につなげていくプロセスが垣間見えます。

奥の部屋からはおいしそうな出汁の香りが……うどんやそばの作り方を調べ、実際に作ってみるグループワークの真っ最中のようです。

教室に隣接した図書室では、1人で本を読んでいる子もいれば、友達と一緒に調べ物をしている子もいます。

グループワークはたくさんやります。

年齢の違いを超えて仲間同士で一緒に課題に取り組むほうが、集中力もやる気も出るからです。

チョウでもアメリカの野球史でも何でも、とにかく興味があるテーマについて、本を読んで調べ、絵や地図を描くのです。

普通の学校と違い、子供たちは自分たちで何をするかを選び、発表までのスケジュールを決め、協力し合います」と校長先生は語ります。

グループで課題に取り組むことを通し、子供のころから協力や問題解決、時間管理を体験できます。ここではそういうソフトスキルが大きく育つのです。

サンシャインでも掃除や片づけは子供たちの仕事とのことで、教室の隅に小さなほうきとちりとりが置かれていましたが、小学生になると「子供たちは日常生活におけるタスクへの関わりをさらに深めていきます」と校長先生は言います。

教室で飼育している生き物の餌をお店に買いに行くのも子供たちの仕事。

中学生になると、学校の備品の椅子を修理したり塗り直したりもするそうです。

ちなみにリトル・ピープルやサンシャインでもそうでしたが、異なる年齢の子供たちが同じクラスで過ごすというのもモンテソーリ教育の特徴です。

校長先生によれば、年下の子は年上の子のやることを見て覚え、年上の子は年下の子を助け、教えるというプロセスを重要視しているのだそうです。

これはリーダーシップのスキルを身に付けるのにも役立つとか。小学部でも、3学年が1つのクラスとして扱われます。

歩いて数分の距離の場所にある中等部では、多くの子がまもなく開かれる卒業式の準備に取りかかっていました。

かと思えば、1人でピアノを弾いている子もいるところが、本人の選択が大事にされているモンテソーリらしいところです。

キッチンでは、数人の生徒がマフィン作りにいそしんでいました。

これは調理実習ではなく、「マイクロエコノミー」と呼ばれる取り組み。

校長先生によれば「基本的には小さな店の経営のようなもの」だそうで、できあがったマフィンはコーヒーなどとともに関係者に配布されます。

自分たちでプリントしたTシャツや手作りの石けんやキャンドルを売るグループもあれば、屋上菜園で採れた野菜などが売られることもあるそうです。

元手はいくらで、どのくらいコストがかけられるかといったお金の計算や、顧客獲得のためのマーケティング戦略も生徒がになうとのことで、一種の起業体験とも言えるでしょう。

キャンパス内には音楽スタジオや美術室もあります。

スペースの関係上、体育施設だけは作ることができず、体育の授業は決まった時間に、外部のジムなどを借りて行っているそうです。

取り組む活動や勉強が子供たちの選択に任されているのはいいけれど、偏りが出ることはないのでしょうか。

好きなことばかりやって、苦手な勉強を避けてしまうことはないのでしょうか。

そう尋ねると、校長先生は、絵を描くのであれ歴史の研究であれ数学であれ、短期的にはそればかりやっていても別にかまわない、と答えました。

それが生産的であり、何かを学ぶことにつながるならば、本人に情熱があってやりたいと思うなら、やめさせたりせず、応援したいと思います。

とは言え、1つのことばかり3年間やり続けるというわけにもいきません。

先生の仕事は、(3学年の間に)カリキュラムに含まれるあらゆる分野に触れることができるよう、子供を導くことなのです。

モンテソーリでは、物事に完璧を求めません。

成果よりも(学ぶ)プロセスのほうがもっと重要です。

環境が完璧でなくても、場合によってはもので散らかっていてもいいのです。

その『現実』に、子供たちが掃除や片づけという形で関わっていくならば。大人にコントロールされた完璧さを目指す必要はないのです。

MSTのロゴに描かれているのが、完全な円ではなく手書きのある意味不完全な円なのも、それを象徴しているのでしょう。

MSTのロゴをよく見ると完璧な円ではく手書きの円。MST東京の世界観を感じるロゴ。

お問い合わせ

モンテソーリ・スクール・オブ・トウキョウ(MST)

公式サイト:https://www.montessorijapan.com/ja

住所:〒106-0047 東京都港区南麻布3丁目5−13 メゾンドゥース南麻布

TEL:03-5449-7067

The Montessori School of Tokyo

https://www.montessorijapan.com/jaMontessori School of Tokyo is an international school in the heart of Tokyo.

取材:村井裕美、村田学

ライター:村井裕美

写真:村田学、MST

インターナショナルスクールタイムズの編集長として、執筆しながら国際教育評論家として、NHK、日本経済新聞やフジテレビ ホンマでっかTV、東洋経済、プレジデント、日本テレビ、TOKYO FMなど各メディアにコメント及びインタビューが掲載されています。

プリスクールの元経営者であり、都内の幼小中の教育課程のあるインターナショナルスクールの共同オーナーの一人です。

国際バカロレア候補校のインターナショナルスクールの共同オーナーのため国際バカロレアの教員向けPYPの研修を修了しています。