スクリーンの存在感が増すなかで、本と子どもたちをつなぐのは、以前よりずっと難しくなっています。特に紙の本を好きになってもらうことに悩むご家庭も多いのではないでしょうか。子どもたちは動画やゲームに夢中になって何時間も過ごせるのに、本を手に取ってじっくり読む時間はなかなか続かないものです。では、保護者には何ができるのでしょうか。

子供がもうすぐ小学校に入学するのですが、本を読む時間よりも画面を見る時間の方が長く、本を手に取ったと思ったら、物語の中で何が起こっているのかよく理解していないし、覚えてもいないようです。この状況を変えるために、親の私にできることはありますか?

研究によると、私たち人間の脳は、活字を読むときと画面の文字を読むときで、はたらきが異なると言われています。このことは子どもたちの知性の発達にとっても大きな意味をもちます。言い換えると、物理的な本に触れる機会が少ないことは、「ディープ・リーディング」と称される、分析力、推論力、共感力、物事を関連づける力、長期的な記憶力といった、とても大切なスキルが身につかないことを意味します。

子どもたちは、活字の本で健やかかつ刺激的な読書の習慣を身につけなければ、深く読む力を育めない恐れがあります。読書の習慣は、親として、手本となるべき大人として、私たちが促すことができますし、促すべきことです。その第一歩として、私たち自身が活字の本を読むことが挙げられますが、さらに子どもたちが活字の本を読むようになるために私たちができることを2つご紹介します。

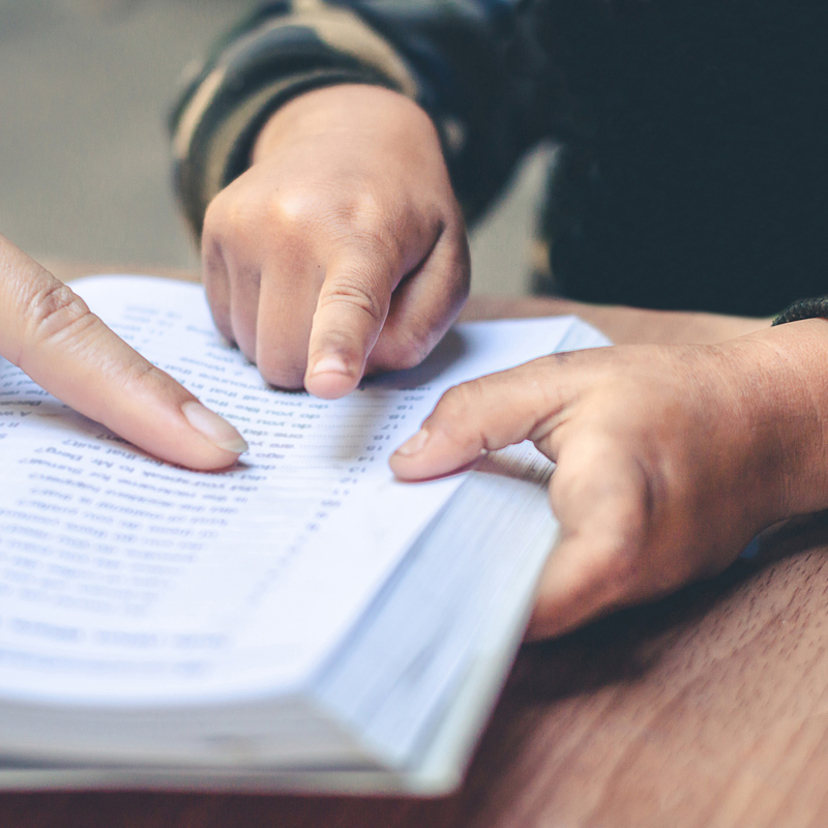

一緒に本を読む - 子どもと一緒に本を読んだり、本を共有したりする時間を過ごすと、子どもは自然にフォーカスできるようになり、科学者が「認知的忍耐力」と呼ぶ集中力を養うことができます。子どもたちは、より長い時間集中できるようになり、次第に深く読む力を高め、やがて独自のアイデアや世界の見方を生み出すでしょう。

覚えておきたいのは、この方法は、思いやりのある指導があって初めて効果を発揮します。また画面上ではその効果は大きく落ち込みます。デバイスは子どもたちの意識を自ずと別のものへ誘導し、そこで留まらせようとするため、注意力が散漫になる原因となるからです。親子の絆は、子どもたちの好奇心と学習の源であり、これらを発展させる過程における鍵となります。

質問をする - 互いに本へ意識が向いた状態で、読みながら子どもに積極的に質問をしましょう。子どもの記憶力を試すのではなく、本に書かれていること、自分の感情、世界についての一般的な知識を結びつけるように、会話形式で質問を投げかけてください。質問を通して、具体的に以下の3つのことをするように子どもに促します。

1. 物語をそれまでの知識と結びつける

例:不思議の国のアリスを読み、「本物のウサギはどのように行動するかな?このウサギはどう違うの?」と尋ねる

2. 登場人物に感情移入する

例:かいじゅうたちのいるところを読み、「怪物だらけの島にいたらどう感じる?」と尋ねる

3. 分析(推論、予測、考察)する

例:長くつ下のピッピを読み、「なぜピッピは学校で苦労したと思う?」「ピッピは大きくなってから何をしたと思う?」と尋ねる

子どもたちの知識のネットワークは、新しい本を読むたびに、またお気に入りの本を読み返すたびに、点と点を結びつけながら、ゆっくりと、しかし確実に広がっていきます。私たちが彼らの中の古い情報と新しい情報の橋渡しをサポートすることができれば、新しい知識が定着する可能性は格段に高くなり、十分な練習をすれば、子どもたちはそれを自主的に行えるようになります。

本を深く読むには時間がかかります。子どもたちはデバイスの画面を通してさまざまなスキルを身につけることができるでしょう。しかし、画面を避けられない現代の状況を考えると、子どもたちはいずれにせよ、それらのスキルを身につける可能性が非常に高いと考えられます。一方で本を深く読むには、そのために必要な時間、集中力、エネルギーを注がなければ、簡単に挫折してしまいます。子どもたちが本を深く読むマインドに切り替えられるように手助けをすることで、やがて彼らは、ディープ・リーディングのスキルを、画面上のメディアにも応用できることに気づくでしょう。それは私たち全員が望んでいること、つまり識別力を持って、思慮深く、そして客観的に、デジタル世界と関わるスキルにつながるのです。

(上記のトピックやその他の関連トピックについてもっと知りたい方や、お子様が本を深く読めるようになるためのより詳細なステップをご覧になりたい方は、Wolf, Maryanne 著 Reader, Come Home を強くおすすめします。目から鱗が落ちるような、とても考えさせられる作品です。)

グレゴリオ・ラブナルは、帰国子女アカデミーの教育者兼アカデミックコーディネーターであり、すべての子どもが学び、成長できる力を持っていると強く信じています。教師の指導、家庭の支援、自身の子育てを通じて得た長年の経験から、好奇心・支え合い・人とのつながりが子供の真の潜在能力を引き出すことを実感し、その理解を地域社会全体と共有することを目指しています。