インターナショナルスクール(インター)は、名称と教育課程によって大きく3つに分かれる。

1、ナーサリー・プリスクールなどの保育

2、キンダーガーテン 幼稚園

3、インターナショナルスクール 幼稚園~高校

厳密には、学校教育法によって「幼稚園・学校」と名乗るには学校法人による運営でなければならない。ここではそこが論点ではないので、省く。

増加するナーサリー・プリスクール・キンダー

ここで一番、生徒数が多いのがナーサリー・プリスクールとキンダーガーテンだ。

(長いので3つをまとめて以下、プリスクールとする)

プリスクールが増加した背景には、

1、英語保育・教育ニーズの高まり

2、外国人定住者の増加

3、待機児童問題

英語保育・教育ニーズの高まりは、その背景に保護者が英語コミュニケーションと多文化に親しんでいることが挙げられる。

現在、2歳から10歳くらいの子どもがいる家庭の場合、親の年齢は25〜40歳前後に当てはまる。

1995年には本格的な留学ブームが起こっており(留学ジャーナル)その世代以降が結婚し、子どもができる2000年前後からプリスクールのニーズが急増している。

また、ルノーによる日産自動車の子会社化などグローバル化する流れを肌で感じながら就職活動をしていた年代といえる。

その世代は、英語が使えることが人生を左右することを就職などを通し、リアルに感じている世代であり、同時に保育園の待機児童問題に巻き込まれている。

そのような状況で、保護者が「プリスクールに通わせる」のは、自然な選択といえる。

スタバよりプリスクールが多い港区?

海外駐在員、外資系企業、大使館関係、富裕層の保護者が多く住む、港区や品川区・渋谷区では、今や「歩くとスタバよりプリスクールが多い」と揶揄されるほど増加している。

この三区で増加している背景には、海外駐在員だけでなく、定住者外国人の増加と富裕層の都心回帰がある。

そのため、スタバより多い=それだけ英語で学ぶプリスクールへのニーズがあることを示している。

そこに保育園の待機児童が増え「保育園に通えないし、英語も触れてほしい」という消去法でプリスクールに通わせている保護者がいることも事実だ。

プリスクールと保育園の中間に「英語保育園」が開設されている。

すなわちプリスクールより日本語の時間が多く、保育園にようにリーズナブルな価格設定をしているケースだ。

この場合、日本の保育園の良さと英語教育が中心となる。

課題が浮き彫りに

英語保育・幼稚園に通ってきた幼児が進学する先は、これまで義務教育によって国公私立小学校に進学先してきた。

義務教育違反と指摘されてまでインターナショナルスクールに子供を入学させる日本人保護者は、少数だった。

また、プリスクールに通わせた日本人保護者の多くが、国公私立小学校を選択してきた。

しかし、この数年で小学校の選択に変化がある。

国際バカロレアは、インターナショナルスクールに注目を集めた。

国際バカロレアへの注目が保護者にインターナショナルスクールへの興味を向けさせた。

国際バカロレア認定校200校計画や一条校によるインターナショナルスクール開設。

そして、何よりも英語で学んできた幼児を輩出するプリスクールの増加により、圧倒的に英語で学べる小学校が不足してきたのだ。

英語教育を特徴とした小学校(一条校)は増えてきたが

英語教育を特徴とした小学校(一条校)は増えてきた。

しかし、保護者のニーズは「英語」で「学ぶ」ことにある。

すなわち、週3回の45分の英語の授業ではなく、毎日英語で算数・理科・社会などを学ぶ小学校を求めている。

保護者からすると国語以外は、英語で教えて欲しい、という。

なぜならば、プリスクールでは国語以外は、英語で学んでいたからだ。

ニーズに応えられていない小学校教育

プリスクールで育った日本人は、大きく分けて3つに進学する。

(実際にタイムズが運営するキンダーガーテンの卒園児は、以下のカテゴリーに進学してきた)

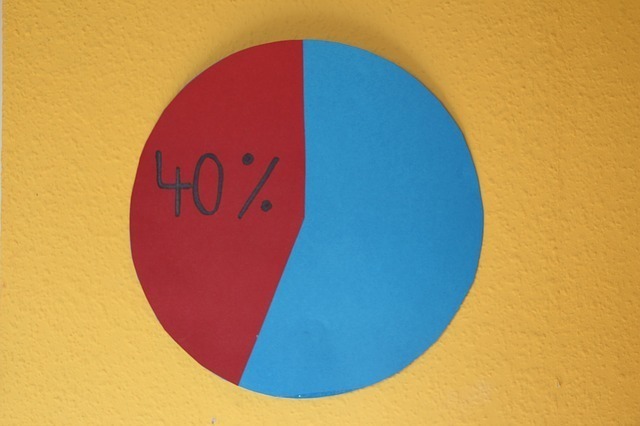

1、国公立小学校 約33%

2、私立小学校 約33%

3、インターナショナルスクール 約33%

しかし、この数年で3、インターナショナルスクールを志望する保護者が増えた。

10%ほど増えたのである。

もちろん、地域の特性もあるが、この10%の増加が大きな変動を起こしつつある。

インターナショナルスクールの小学部進学希望者の増加

具体的にセントラルフォレストインターナショナルスクール立川の例を見てみよう。

例:K5(年長)のクラス定員が20名とした場合

これまでインターナショナルスクールに進学していたのは6名程度だった。

進学先は3等分されていた。

1、国公立小学校(米国を含む) 約33% 7名

2、私立小学校 約33% 7名

3、インターナショナルスクール 約33% 6名

インターナショナルスクールの小学部に進学希望者が10%増えると

1、国公立小学校 30% 6名

2、私立小学校 30% 6名

3、インターナショナルスクール 40% 8名

3のインターナショナルスクールを希望する人数が6名から8名に変わることでインターナショナルスクールの小学部への入学希望者が急増することになるのだ。

都内にプリスクールが100校ある場合

仮に都内にプリスクールが100校あるとした場合、セントラルフォレストインターナショナルスクール立川のケースを参考にインターナショナルスクール小学部への進学比率を目安として計算してみる。

これまで6名×100校=600名がインターナショナルスクールの小学部に志願していたとする。

しかし、現在のインターナショナルスクール人気で、各校から2名志願者が増加すると

8名×100校=800名

がインターナショナルスクールの小学部を希望することになる。

すなわち小学部1年生、200名の新規需要が増えたことになる。

この200名が問題なのだ。

少人数制がボトルネックに

幼小中高とあるインターナショナルスクールでは、教育の質とこれまでのニーズに合わせ、ほとんどが一学年一クラスまたは二クラスで運営している。

一クラスの生徒数は、多くても16~20名だ。

探究的な学びを実施するには、20名以下が一クラスの限界といえる。

インターナショナルスクールは、一学年一クラスがほとんど。

そもそも外国人駐在員のために開設されているため、インターナショナルスクールは年度によって柔軟に学年を増設したりする。

伸びしろがない現場

例えば、希望者が多い場合、臨時に小学2年生を2クラスに増やしたりするケースだ。

しかし、クラスの増設は教員の確保と教室の確保のふたつで課題がある。

クラスの増設は、リスクもあり、常に増やす続けることは教室・教員面でも難しい。

すなわち、クラス増設は、一時的な措置だからだ。

また、現在、多くのインターナショナルスクールでは定員に達している。

伸びしろを使った状況といえるのだ。

日本人の憂鬱

インターナショナルスクールは、歴史上、優先的に外国人駐在員の子弟や定住者の子弟を受け入れてきた。

そのための教育施設だからである。

その外国人駐在員や永住外個人の子弟をインターナショナルスクールが受け入れた場合、日本人にとって日本人枠が少なくなることを意味する。

また、ほとんどのインターナショナルスクールに附属のキンダーガーテンがあり、そこから進学するケースが多い。

インターナショナルスクールのお受験

日本人の生徒がプリスクールから「インターナショナルスクールの小学校に入りたい」と考えても名門インターナショナルスクールほど倍率が高く、近年入学できないケースが増えてきた。

特に国際教育感度の高い保護者が多いプリスクールでは、保護者の決断も早い。

インターナショナルスクールの小学校に入学できない、と考えた保護者は、プリスクールの途中で小中高とあるインターナショナルスクールのキンダーに編入を考えることになる。

ウェイティングが積み上がる名門インターナショナルスクール

実際、名門インターナショナルスクールのキンダーガーテンでは、ウェイティングリストが増加し、入学倍率が高まっている。

これに対し、即効性のある策はない。

なぜならば、すでに小中高があるインターナショナルスクールの多くは、生徒数が定員に達し、、施設面で限界に達しているところが多い。

また、教育の質を維持したままさらに生徒を増やすことは難しい。

新たな動き

プリスクール卒園児の小学校問題が浮かび上がるなかで、新たな動きもある。

私立学校が、インターナショナルスクールを併設することだ。

千代田区にあり、130年以上の歴史がある千代田女学園では、敷地内に新たに千代田インターナショナルスクールを開設する計画だ。

また、渋谷教育学園渋谷のようにブリティシュスクール・イン・東京(BST)を併設する型もインターナショナルスクールの小学部以降の教育課程を増やすことができる。

BSTは、英国型のスクールであり、イギリス人を優先としている。

しかし、千代田インターナショナルスクールは、国籍を限定していないインターナショナルスクールだ。

また国際バカロレアをカリキュラムに採用するため、海外のインターナショナルスクールからの転入出も容易だ。

千代田女学園と武蔵野大学による私立学校併設型インターナショナルスクールの展開は、このインターナショナルスクールの小学校が足りない現状において、大きな期待がかかる。

少子化で子供が少なくなるなかで

インターナショナルスクールの教育ニーズは高い。

全国的にプリスクールは、増加している。

一過性のブームではなく、留学・海外駐在経験・仕事で英語を使う必要がある保護者が支持しているため、年々、さらに英語で教育を受けられる学校のニーズは高まるだろう。

世界では、2030年にインターナショナルスクールのニーズは、現在の二倍に成長すると予測されている。

少子化で大学や幼稚園、小中学校などの私立学校の経営危機が増えるなかで、足元には「英語で学ぶ小学校が欲しい」というニーズが確実に増えている。

義務教育と学習指導要領の狭間で身動きがとれない保護者と学校。

「小学校が欲しい。

インターナショナルスクールの小学校が。」

プリスクールの卒園を控えた保護者からそんなつぶやきが聴こえてくる。

■こちらも参考にしたいですね。

世界で23億人が参加できる算数大会があることを知っていますか?

http://istimes.net/articles/787英語・日本語・中国語で実施されている「世界算数」。小学校1年生から大人を対象にネットで実施されている算数の試験です。実はこの「世界算数」を実施しているのが、ソニーの教育プロジェクト。グローバルな算数の試験を実施する背景には、ソニーの創立趣旨が関わっていたようです。

プリスクールと保育園の違いとは?プリスクールに通わせると英語が上手になるの?先生は外国人なの?どんなことを習うのでしょうか?そんなプリスクールのそぼくな疑問を中心にプリスクールについてまとめてみました。

インターナショナルスクールタイムズの編集長として、執筆しながら国際教育評論家として、NHK、日本経済新聞やフジテレビ ホンマでっかTV、東洋経済、プレジデント、日本テレビ、TOKYO FMなど各メディアにコメント及びインタビューが掲載されています。

プリスクールの元経営者であり、都内の幼小中の教育課程のあるインターナショナルスクールの共同オーナーの一人です。

国際バカロレア候補校のインターナショナルスクールの共同オーナーのため国際バカロレアの教員向けPYPの研修を修了しています。